惯性导航技术是一种基于惯性器件(陀螺仪和加速度计)获取飞行器位置、速度和姿态等运动信息的导航技术,是复杂电磁对抗环境下自主建立载体空间基准的唯一有效手段,具备完全自主、无源、实时性强等优点。此外,通过结合其他传感技术提供的辅助信息源,惯导系统在长时间航行中的累积误差可以被有效抑制,从而提高组合导航精度。

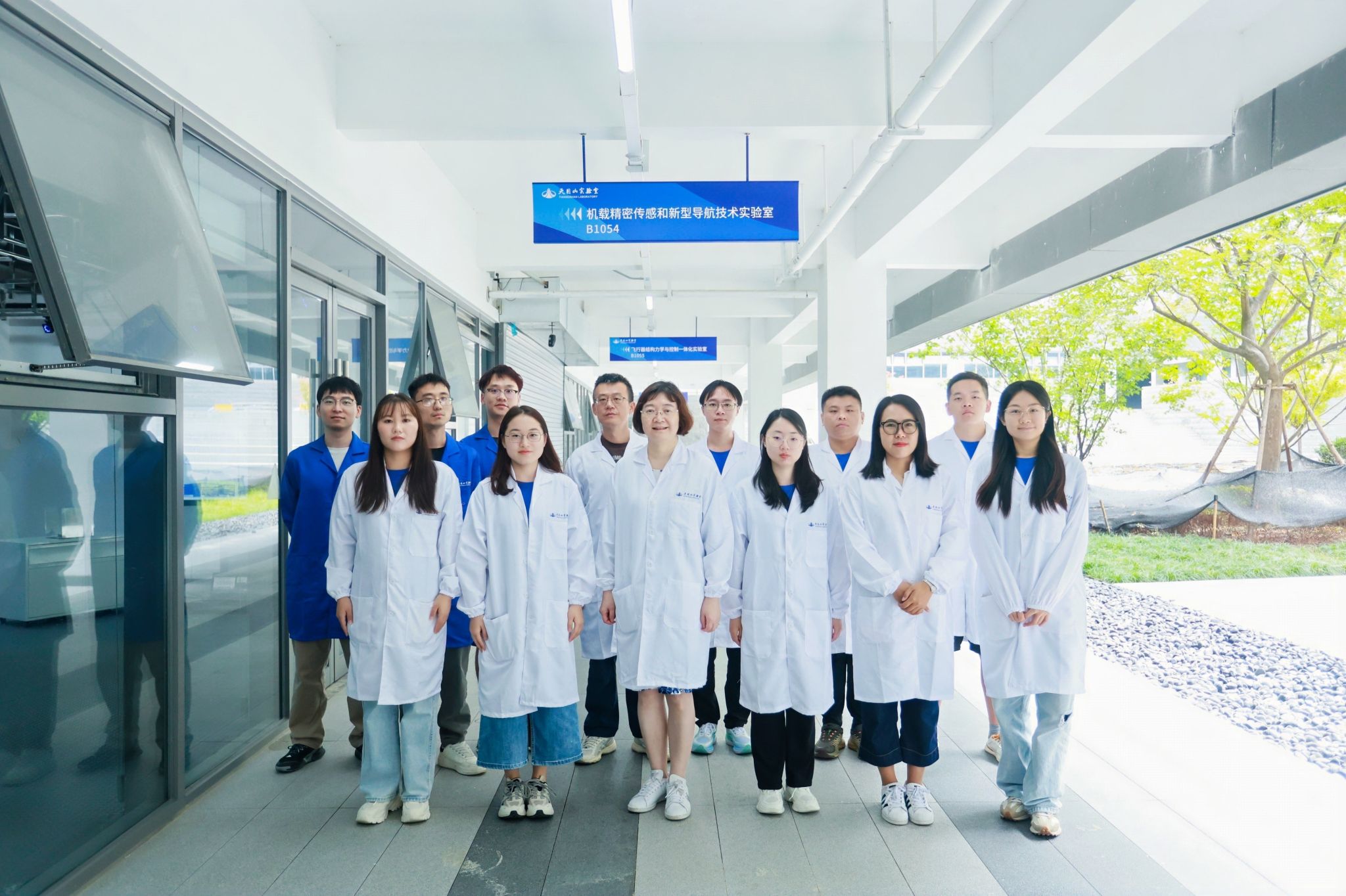

天目山实验室瞄准未来绿色超声速民机对自主、可靠、高精度导航系统的需求,设立了“机载精密传感和新型导航技术”实验室。实验室依托“先进惯性仪表与系统技术——光纤陀螺系统及应用”科技部创新人才推进计划重点领域创新团队建设,由国家级人才宋凝芳教授负责。为了使天目山系列飞机在全球范围和全天候环境中具备自主精确导航能力,研究团队提出“惯性基/多信息辅助智能组合导航技术——天目导航”方案,致力于推动民航导航系统设备的国产化替代与核心技术的自主可控。

“机载精密传感和新型导航技术”实验室

“机载精密传感和新型导航技术”交叉创新研究团队聚焦制约我国惯性技术发展的瓶颈问题,在高精度光纤陀螺技术及应用、高性能惯性导航及组合导航系统技术、新型惯性器件等方向取得了一系列达到国际先进水平的创新成果,并在多个领域实现了成功应用,满足了国家重大需求。截至目前,研究团队主持了重大仪器专项、高分专项等国家级重要科研项目40余项;获得国家技术进步特等奖2项、技术发明二等奖2项、技术进步二等奖1项和省部级奖10余项;发表论文300余篇,授权发明专利200余项,专利成果转化100余项。在天目山实验室的支持下,研究团队将开展核心惯性器件、辅助信息传感器、多源信息融合导航等先进航空技术研究,为天目山实验室航空机载设备体系论证和研究提供有力支撑。

中国商飞北研中心与法国INSA代表团参观实验室

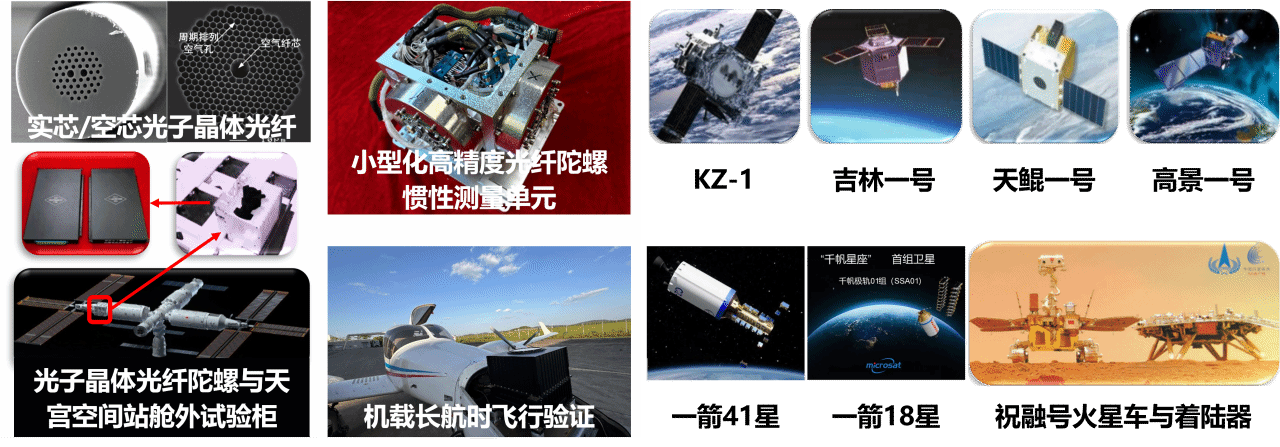

01高精度光纤陀螺技术

团队在国内率先研制出细径光子晶体光纤及光子晶体光纤陀螺,并实现了在轨应用。瞄准远程长航时机载平台对小型化高精度惯性/天文组合系统的迫切需求,研制了轻小型高精度光纤陀螺产品,并完成了机载长航时飞行验证。瞄准商业航天及“通导遥”卫星组网需求,突破了轻质高可靠光纤陀螺技术,累计交付陀螺300余套,应用于近200颗卫星或航天器。

机载与星载光纤陀螺

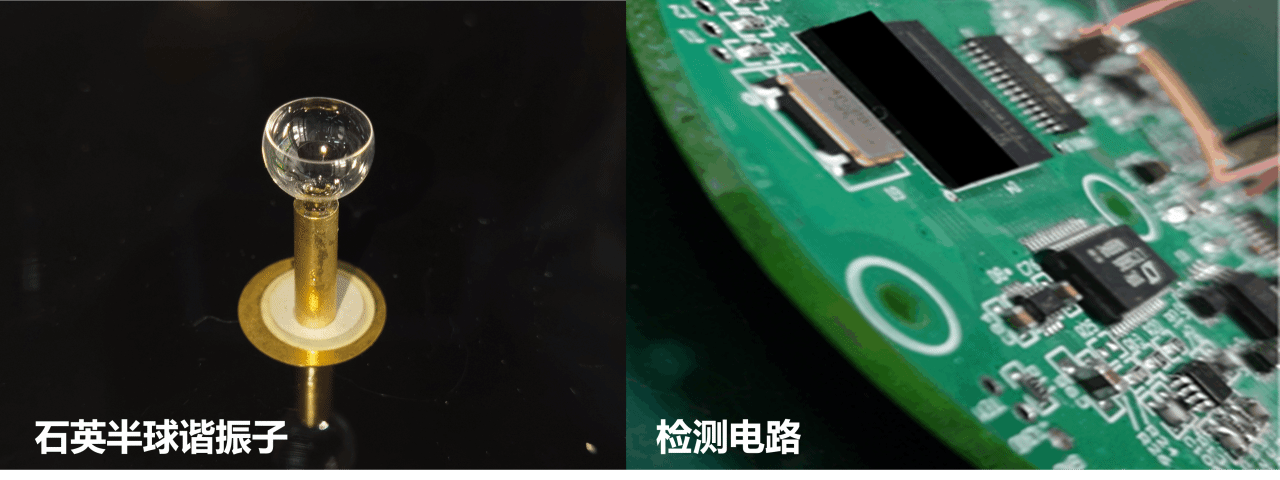

02半球谐振陀螺技术

围绕低空经济飞行器对高可靠性、高精度、小体积、低成本陀螺仪的需求,团队开展高性能半球谐振陀螺技术研究,研制了Φ10 mm的石英半球谐振子样品,探索并验证了半球谐振陀螺驱动检测方案,可为天目山飞行器提供高精度的角速度信息。

半球谐振陀螺

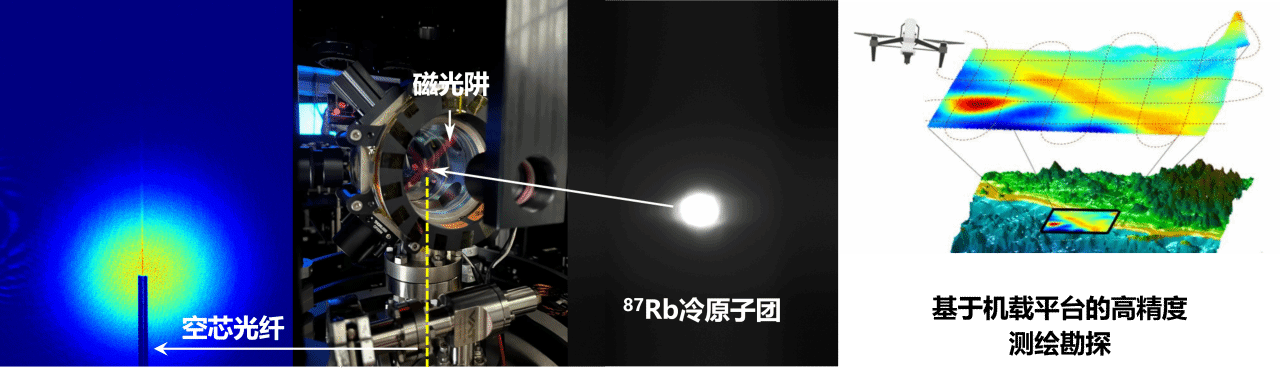

03空芯光纤导引型冷原子干涉测量技术

针对基于低空机载平台的测绘勘探任务对高精度、高动态惯性测量能力的需求,团队在国内率先开展了空芯光纤导引型冷原子干涉测量技术研究,研制了国内首台实验室原理样机,验证了远失谐偶极光场内陷俘原子的相干性,干涉时间超过20 ms,达到了国际先进水平。

基于空芯光纤导引的冷原子干涉仪

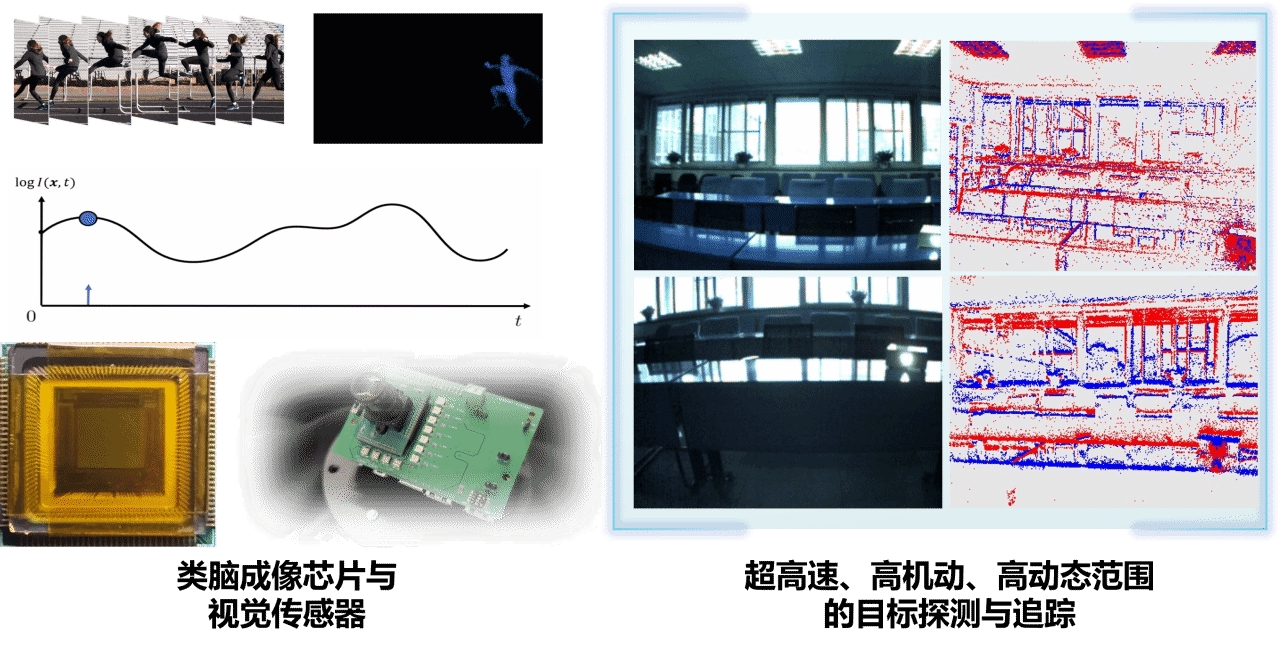

04仿生视觉智能感知技术

团队研发了类脑成像芯片与视觉传感器,达到了100万像素的分辨率,实现了100万的超高等效帧率;并针对基于帧的图像传感器和基于事件的视觉传感器在导航领域的应用开发了仿生视觉成像、智能定位与导航算法,实现了超高速、高机动和高动态范围的目标探测与追踪。

基于仿生视觉的智能感知

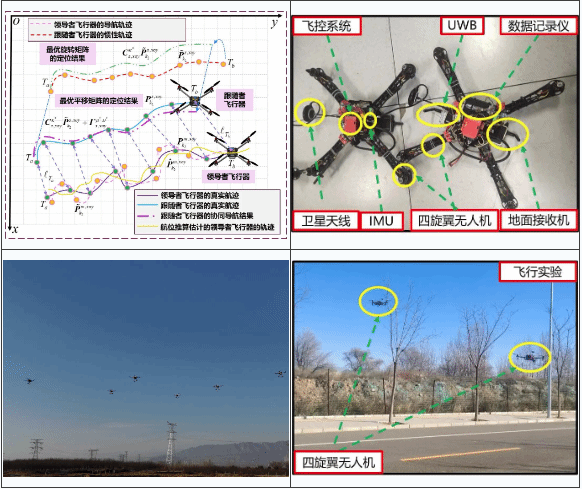

05民机多源信息智能组合导航技术

为充分利用低空空域资源,构建低空立体智能交通网络,实现民用航空的跨越式发展,团队开展了相对测距信息约束的飞行器集群协同导航技术研究,提出了最优观测筛选策略、基于单领航协同定位算法的解空间重构和二次观测方法、多领航抗差自适应协同滤波算法,形成了一套完整的协同导航理论框架,为多源信息智能组合导航技术的发展奠定基础。

协同导航

未来,“机载精密传感和新型导航技术”交叉创新研究团队将紧紧围绕天目山实验室“建设高水平民航强省、打造低空经济发展高地”的战略定位,加快研制高精度、低成本、高可靠的民航导航系统,让天目山系列飞机在“天目导航”协助下实现精确导航。

EN

EN

EN

EN