成果发表

周苗教授团队在研究非金属衬底表面生长二维单晶材料方面取得重要进展!在国际知名学术期刊《Small》上发表系统综述,天目山实验室为第一完成单位。

Wiley旗下学术旗舰期刊《Small》(影响因子13.3)2024年5月刊登了天目山实验室为第一单位的最新成果“Growth of Single Crystalline 2D Materials beyond Graphene on Non-metallic Substrates”。这一成果系统综述了非金属衬底表面生长二维单晶材料的研究进展,重点关注单元素二维材料(Xenes)和过渡金属硫族化合物(TMDs)的生长机制,并概述了非金属衬底表面的聚合生长,为理性设计二维材料的合成路线、深入发掘功能材料的器件应用提供了有力的支撑。博士研究生高文晋为论文第一作者,博士后智国翔为第二作者,周苗教授、牛天超研究员为通讯作者。

自石墨烯被发现以来,具有原子级厚度的二维单晶材料以其新奇的理化性质和广阔的应用前景引起了学界和业界的广泛关注,而高质量、大面积二维单晶材料的可控制备成为实现其优异性质和大规模应用的前提。金属衬底由于其独特的催化活性,被广泛应用于二维材料的外延生长。然而,金属衬底与二维材料之间较强的相互作用容易导致材料的本征电子特性被金属态“淹没”。为实现材料的性质表征与器件制备,通常需要将二维材料从金属表面转移到介电/绝缘衬底,而转移过程将不可避免地引入缺陷或杂质。因此,在非金属衬底表面实现二维单晶材料的大规模生长,对于保持材料的本征电子特性,进而将材料集成到现有成熟的半导体器件与工艺之中至关重要。

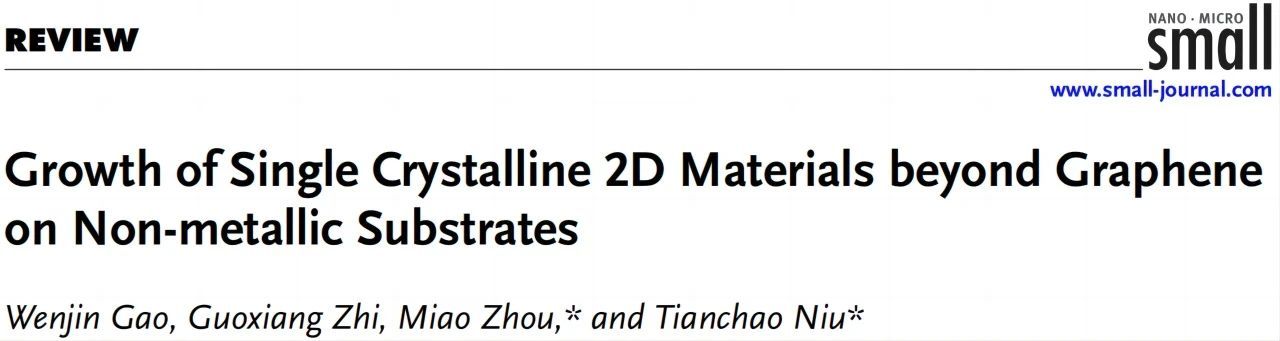

为揭示衬底作用对二维单晶材料的外延生长及结构性质的影响,天目山实验室周苗教授团队从材料组分、衬底选择、外延技术、生长机理等多个视角,系统综述了非金属衬底表面外延生长二维单晶材料的研究进展(图1)。

图1. 非金属衬底表面外延生长二维单晶材料:材料组分、衬底选择、外延技术及生长机理

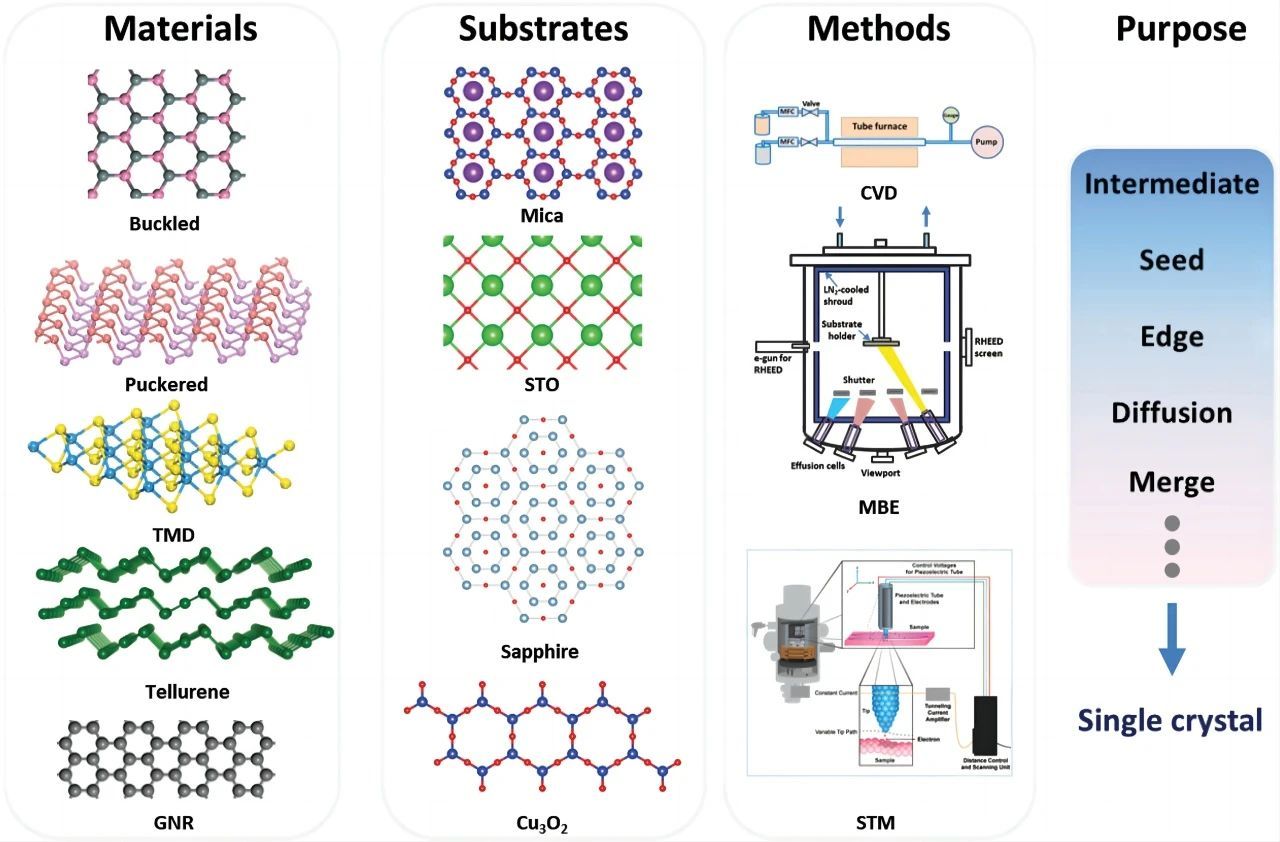

首先,通过列举几种典型的非金属衬底,揭示了其独特的几何结构以及在二维单晶材料外延生长中的应用前景(图2)。例如,原子级平整且无悬挂键的云母表面被广泛应用于二维材料的范德华外延生长;SiO2/Si晶圆表面外延生长的二维材料可直接与半导体工艺相集成;与SiO2相比,Al2O3、HfO2等金属氧化物具有较高的介电常数,是理想的介电衬底。之后,作者对不同的外延生长模式(包括范德华外延和非范德华外延),以及外延生长技术(如化学气相沉积、分子束外延等)进行了简要介绍。

图2. 典型非金属衬底的几何结构

在众多二维材料中,TMDs具有较高的载流子迁移率和简易的制备手段,有望突破传统晶体管的尺寸限制,实现集成电路逻辑结构上的革新。单元素二维材料铋烯、碲烯等具有较强的自旋轨道耦合效应,是实现二维拓扑绝缘体的理想平台。鉴于这些优异的性质,作者进一步讨论了Xenes和TMDs在非金属衬底表面的外延生长,重点关注衬底作用与材料物性之间的关系,从原子尺度上揭示了材料的生长机制。

非金属衬底在外延生长二维单晶材料方面发挥着独特的优势,但同时也带来了一些新的挑战。例如,在表面聚合过程中,通常需要提供较高的反应温度以活化前驱体,而非金属衬底与前驱体之间微弱的相互作用极易导致分子脱附。对此,作者以惰性衬底六方氮化硼表面的聚合反应为例,总结了一系列降低分子活化温度的策略,包括引入金属催化剂、光活性位点等,为表面聚合这一新兴领域提供了独到的见解。

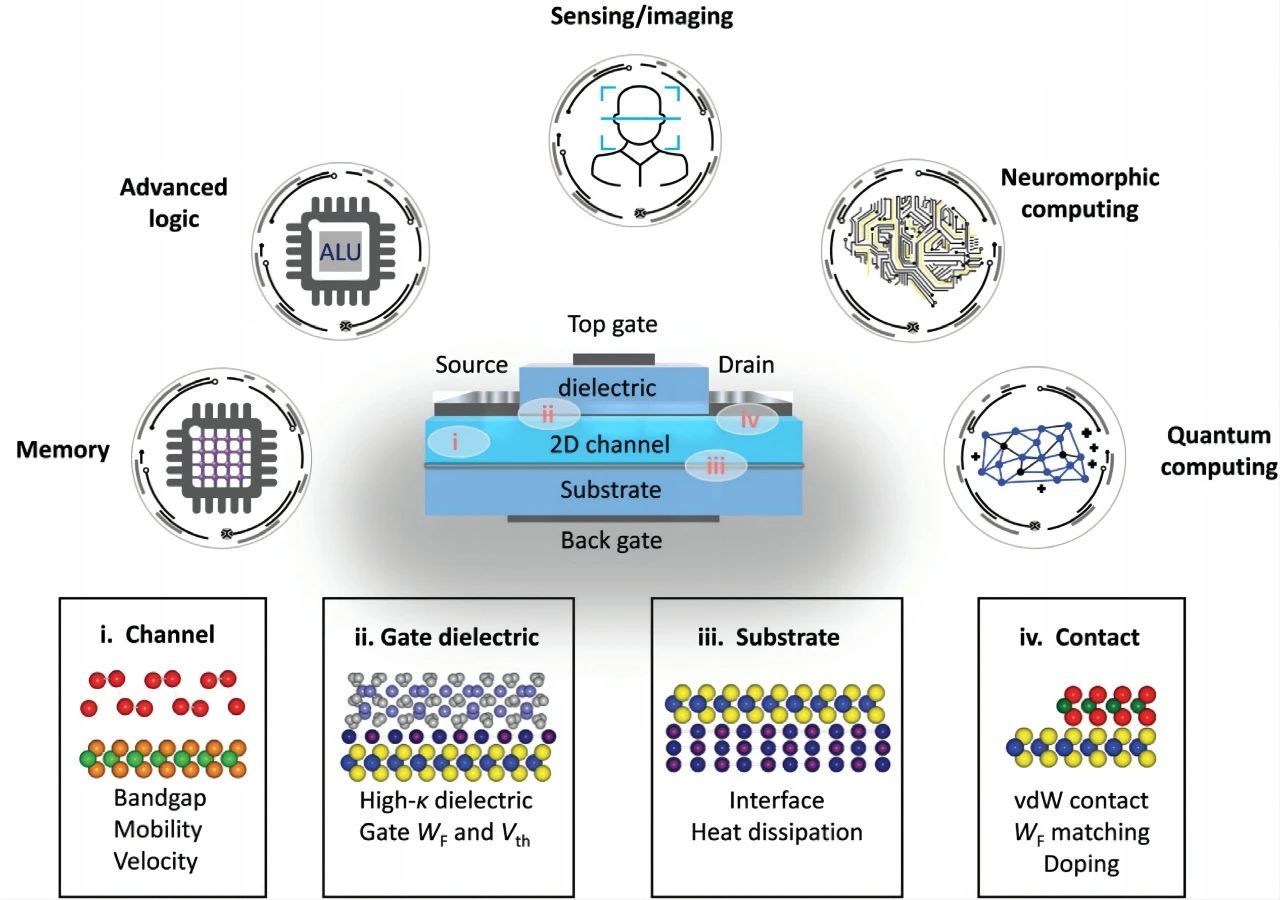

非金属衬底表面生长的二维单晶材料能够与现有的传统半导体工艺相集成,有望应用于下一代高性能、低功耗电子器件(图3)。作者最后总结了二维材料在微纳电子器件、量子计算等领域的潜在应用,为新材料的合成、表征及实际应用指明了未来的发展方向。

图3. 二维材料在器件应用中的关键界面问题

论文链接:

https://doi.org/10.1002/smll.202311317

EN

EN

EN

EN