“青年兴则国家兴,青年强则国家强”。天目山实验室自成立以来,高度重视博士后队伍建设。聚焦先进航空技术和高性能航空材料两大主攻方向,通过实验室国家级博士后工作站,与北京航空航天大学博士后流动站紧密配合,全球招收高水平博士后,建立人才蓄水池。另一方面,在实验室内厚植博士后青年人才培养沃土,通过院士领衔亲自指导、大型攻关项目练兵、创新的创业大赛推优等,多措并举促进博士后们脱颖而出,鼓励他们立大志、明大德、成大才、担大任,迅速成长为实验室科技创新的生力军和主力军。现推出“博后风采”系列主题宣传,进一步深耕人才链激活创新链,增强科技创新“动力源”。

让我们一起领略天目山“生力军”的风采

人物:别大卫

别大卫,博士,2023年毕业于北京航空航天大学航空科学与工程学院,同年进入天目山实验室博士后工作站开展博士后研究工作。主要研究领域包括长航时无人机总体设计、气动优化与试验。在Aerospace Science and Technology, Physics of Fluids等高水平学术期刊、会议上发表论文12篇,授权国家发明专利8项。研究成果获航空学会自然科学二等奖,科研工作获2024年浙江省自然基金探索青年项目资助。

研究课题

绿色航空是我国航空产业未来发展的重要方向,氢能源能量密度高,被视为未来无人机能源绿色化的重要方向之一。对于低空民用无人机,在具备长续航性能的同时能够搭载一定的载荷,且具备小场地垂直起降能力也是必要功能之一。面向低空领域森林、海洋巡检等典型应用场景,别大卫与团队依托于天目山实验室科研项目与先进设备支撑,致力于可垂直起降的长航时氢能源无人机关键技术攻关。综合考虑氢电-锂电混合能源系统特征,开展无人机平台-能源动力系统一体化设计,实现氢能源的长航时无人机紧凑可靠的结构与高效稳定的飞行,为推动长航时无人机能源绿色化与低空经济场景应用提供新思路。

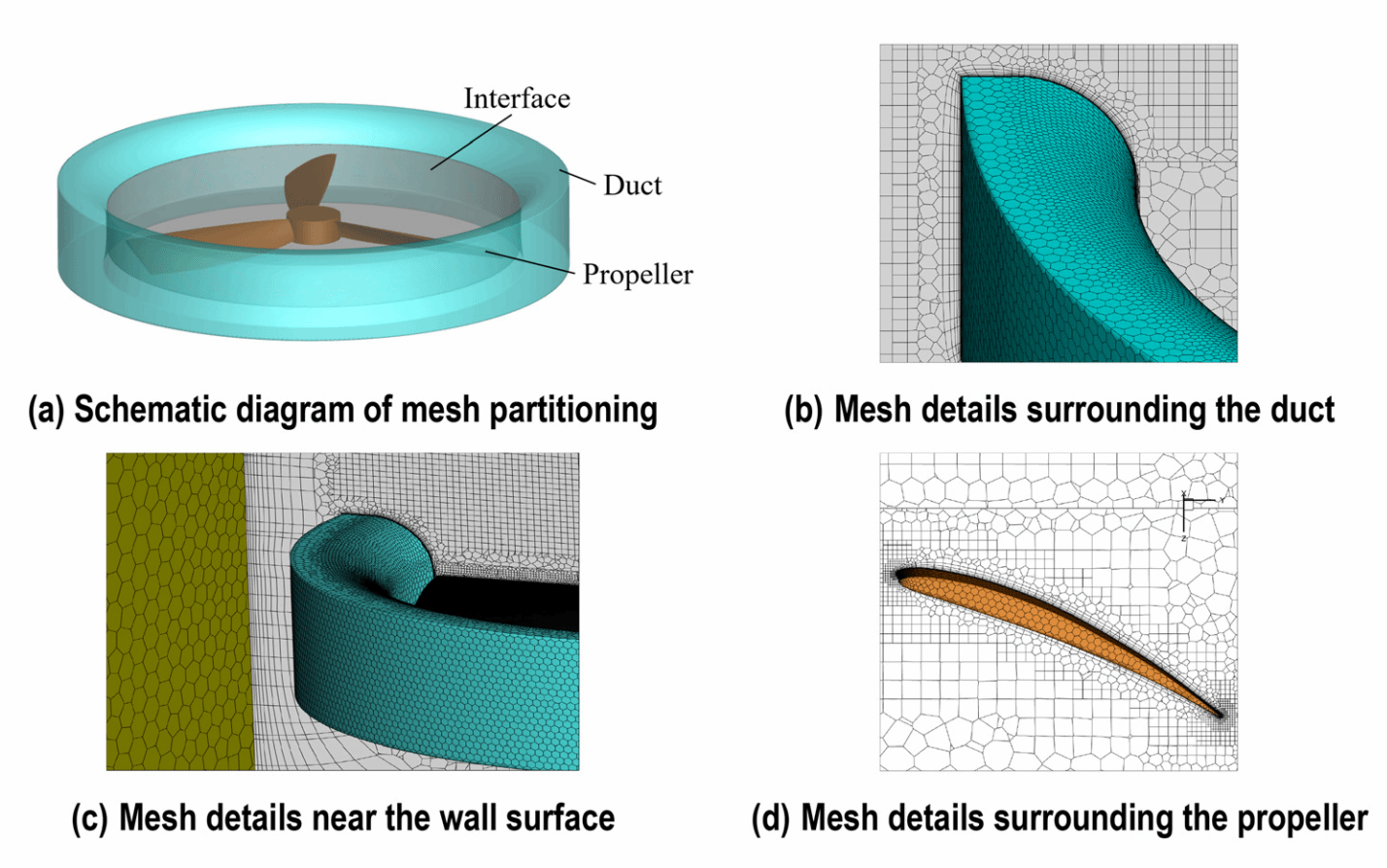

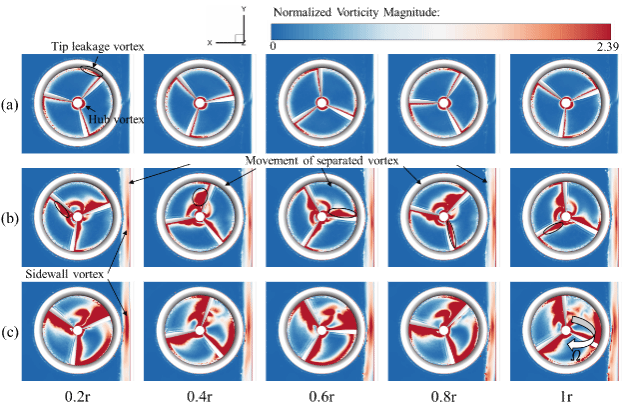

别大卫所在团队开展的电涵道无人机地面效应影响分析研究

心得分享

在这里我不仅是一名科研工作者,更是一个不断学习成长的探索者。

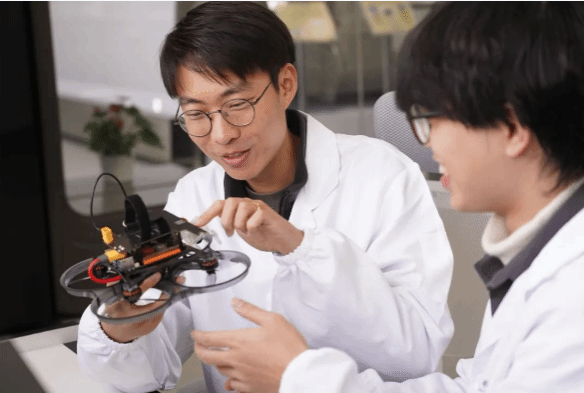

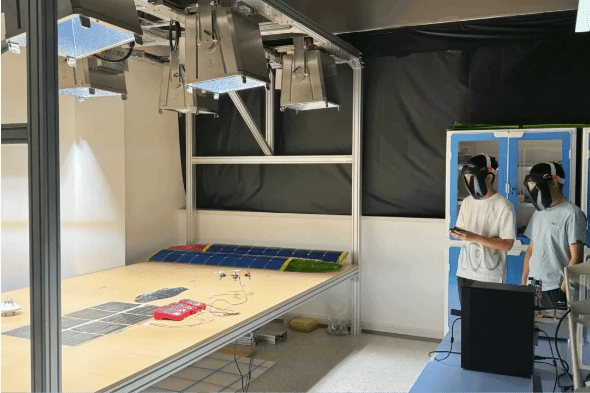

作为一名在天目山实验室工作的博士后,我深感荣幸能置身于这样一个充满创新与活力的科研环境。实验室配备了先进的科研设施,高精度仪器设备、高性能仿真计算平台,都为我的研究探索提供了强有力的支撑。团队氛围积极向上,同事们不仅在专业领域具有深厚的造诣,还展现出卓越的合作精神。在这里,我们经常通过头脑风暴共同攻克科研难题,这种开放、包容的环境极大地激发了我的创新思维。每个人都能够找到自己的角色,充分发挥特长。

此外,实验室还为我们创造了丰富的学术交流机会,与国内外专家学者的深入合作极大地拓宽了我的学术视野。与此同时,实验室非常注重科研成果的转化与实际应用,鼓励我们将理论研究与现实问题紧密结合。这种理念让我深刻体会到“有效科研”的意义,也让我感受到研究工作对社会发展的实际贡献。在这里我不仅是一名科研工作者,更是一个不断学习、成长的探索者。天目山实验室,是我科研生涯中的宝贵舞台。

乘风破浪潮头立,扬帆起航正当时

欢迎各位有志青年,在天目山实验室

开启“筑梦 逐梦 圆梦"之旅

EN

EN

EN

EN